ストレージについて

[更新:2025年10月9日]

ディスクへのIOPS(1秒あたりのI/O数)やデータ転送帯域などの制限はありますか?

IOPSとデータ転送帯域を以下の基準値で制限しています。

ディスクプラン |

読み込みIOPS |

書き出しIOPS |

読み込みデータ転送帯域 |

書き出しデータ転送帯域 |

|---|---|---|---|---|

全ての標準プラン |

2,000 |

500 |

64MByte/s |

64MByte/s |

20GB, 40GB SSDプラン |

4,000 |

1,500 |

100MByte/s |

100MByte/s |

100GB, 250GB SSDプラン |

7,000 |

3,000 |

150MByte/s |

150MByte/s |

500GB-16TB SSDプラン |

10,000 |

6,000 |

200MByte/s |

200MByte/s |

※石狩第2ゾーンの ssd20g , iscsi4 を含む以下プランのみ基準値が異なります。

ディスクプラン |

読み込みIOPS |

書き出しIOPS |

読み込みデータ転送帯域 |

書き出しデータ転送帯域 |

|---|---|---|---|---|

20GB SSDプラン |

6,000 |

1,500 |

150MByte/s |

150MByte/s |

100GB-500GB SSDプラン |

10,000 |

2,000 |

200MByte/s |

200MByte/s |

注釈

各表の数値は制限値であり、この上限値までの性能が常に発揮されることを保証するものではありません

サーバに複数のディスクを追加してRAIDを構成することはできますか?

ソフトウェアRAIDを使用することで可能です。ただし、さくらのクラウドでは以下の理由により非推奨としています。

1サーバに接続可能な最大ディスク数は3台のため、構築可能なRAID構成パターンが限られる

ストレージ内データのバックアップはストレージサーバごとに異なり、バックアップデータからの復旧時に各追加ディスクのバックアップ取得時間が異なってしまうためリストアができなくなる場合がある

削除(解約)したディスクのデータ漏えい対策は行っていますか?

削除(解約)されたディスクやアーカイブ内のデータについては確実な消去を実施し、起こりうる情報漏洩の可能性を極力排除するための最大限の努力を持って対応しております。

弊社が取り組んでいる破棄データの情報漏洩対策について以下にご説明いたします。

論理ディスクにおける安全確保

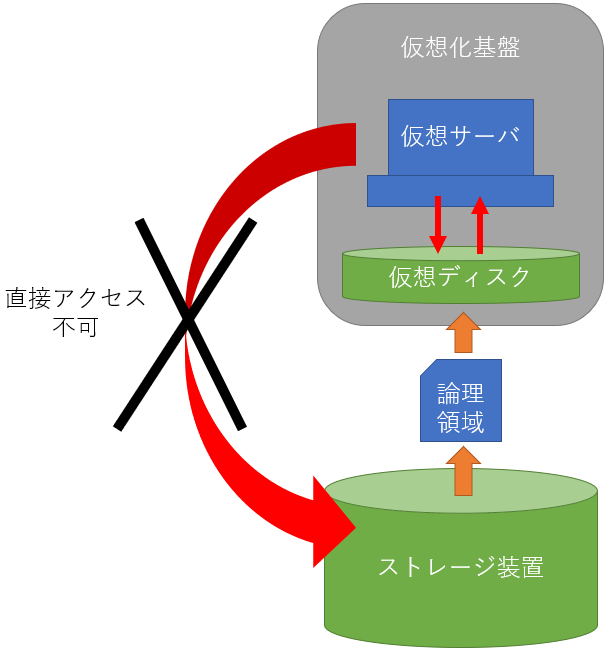

さくらのクラウドで提供するディスクやアーカイブなどのすべてのストレージサービスでは仮想化機構により仮想化された状態で提供されます。

ディスクは多数のお客様により共用・再利用されますが、お客様が直接にストレージ装置(およびメモリ領域)に対する低レベルでの生データ読み出しなどの操作を行う事はできません。そのため、お客様がご利用になる仮想環境上からは他のお客様のデータが記録される任意の物理位置からの読み出し、残留磁気などで以前記録されていたデータの読出しなどを行う事はできません。

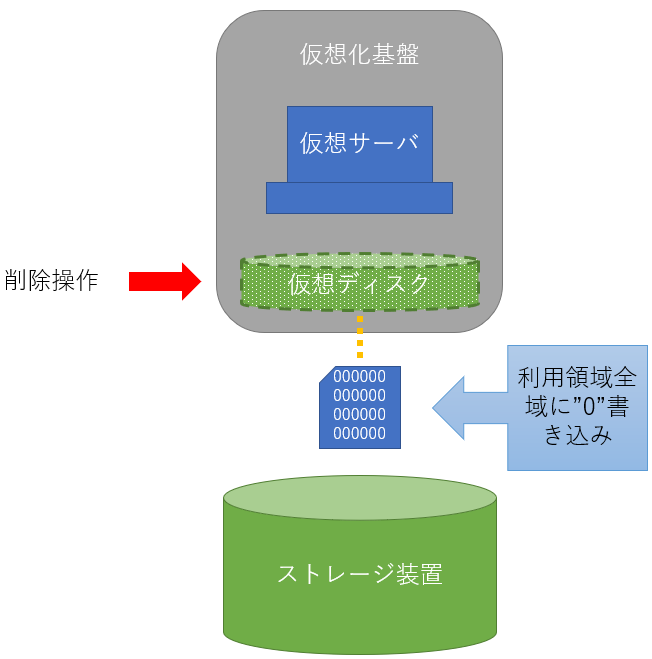

さらにディスクの解約後、領域の再割当ての際には論理領域全体を「0」で上書きする作業を実施しております。これにより削除前のデータを次の利用者が読み取ることができません。

ストレージ装置の破棄時における安全確保

お客様が作成した仮想ディスクを実際に格納するストレージ装置は、機材のライフサイクルにおいて老朽化などで廃棄されますが、廃棄業者への引き渡し前に各種データ消去規格に応じたデータ削除を行う専用のソフトウェアを使用し完全にデータの消去を行っています。これによりデータセンタ外部へデータが持ち出されることが無いように防止しております。

また、物理破棄においても弊社が定めるセキュリティ水準を確保していることを条件として委託先を選定し、引き渡しから輸送、実際の廃棄までの流れを弊社にて把握できるような体制を取っています。

さくらのクラウドニュース:ストレージ系サービスにおけるデータ取り扱いについて

サーバに複数のディスクを接続している場合、意図しないディスクが起動ディスクになったり別のパーティションにマウントされてしまいますが原因は何ですか?

UUIDが重複している場合

ディスクはパーティション情報内に一意なUUIDを持ち、個々のディスクをブートローダーが認識できる仕組みとなっています。しかし、ディスクコピーやアーカイブから複製したディスクを接続するとUUIDの重複が生じ、どのディスクがどのラベル(パーティション)にマウントされるべきかを特定することができず、結果として意図したディスクから起動しなかったり別のパーティションにマウントされてしまう場合があります。

解決策として、コピー後のディスクのUUIDを変更し重複を避ける方法があります。Linuxの場合、以下のようにファイルシステムの設定情報を変更するtune2fsコマンドおよび一意なUUIDを生成するuuidgenコマンドを使用することでディスクのUUIDを変更することができます。

# tune2fs -U `uuidgen` /dev/sda1

※最後のコマンドライン引数は対象のディスクデバイス名

接続された各ディスクのUUIDはblkidコマンドより確認することが可能です。

# blkid

また、再起動時にもUUIDの変更が有効になるようにgrub2-mkconfigやupdate-grubコマンドを実行しGRUBの設定ファイルを更新します(ご利用のOSに応じたGRUBのドキュメントを参照ください)。UUIDで/etc/fstabを指定している場合には合わせてこちらも修正してください。

ディスクインターフェースが混載している場合

ディスクインターフェースが「IDE」のディスクと「virtio」のディスクが混載してサーバに接続されている場合、意図したディスクから起動しない場合があります。 接続されているディスクインターフェースを確認し、「IDE」または「virtio」のどちらかに統一してください。変更はディスク操作画面内の その他のディスクの操作 メニューより行えます。

ディスク/アーカイブのコピー実行中、サーバ接続ディスクに性能低下などの影響はありますか?

影響はありません。

バックアップのため定期的にアーカイブへのディスクコピーを行っていますが長時間かかる場合が多いです。何か対策はありますか?

日本時間で午前0時〜正午12時ごろが混雑し時間がかかる傾向があります。なるべくこの時間帯を避けてコピーを実行いただくことでより短時間で完了する可能性があります。