負荷に応じてサーバが増減するオートスケール構成

[更新:2025年9月30日]

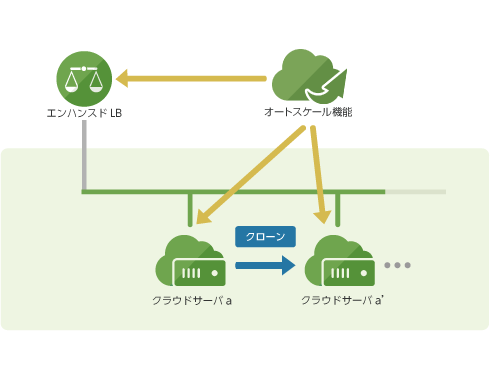

さくらのクラウドのオートスケール構成は、Webサイトやアプリケーションのアクセス量に応じてサーバリソースを自動的に調整します(図3)。これにより、コスト効率とサービスの安定性を両立できます。予期せぬトラフィックの急増にも柔軟に対応し、運用負荷を大幅に軽減する強力なソリューションです。

オートスケールのメリットと基本的な考え方

この構成の最大の利点は、リソースとコストを自動的に最適化できる点です。

主なメリットは以下のとおりです。

自動的な負荷対応:

スケールアウト: システムの負荷が上昇すると、新しいサーバが自動で追加されます。これにより、急なアクセス増によるパフォーマンス低下やサービス停止を防ぎ、ユーザ体験を維持できます。

スケールイン: 負荷が減少すると、不要になったサーバが自動で削除されます。これにより、アイドル状態のサーバに対する無駄な課金を避け、コストを最適化できます。

運用負荷の軽減: サーバの増減が自動で行われるため、システム管理者の運用負担が大幅に軽減されます。

高可用性の維持: 常に適切な数のサーバが稼働することで、サービスの安定稼働を保ち、単一障害点のリスクを低減します。

主要な構成コンポーネント

この構成を実現するためには、以下の要素が不可欠です。

エンハンスドロードバランサ: オートスケールされるサーバ群へのトラフィックを適切に分散させる役割を担います。新しく追加されたサーバを自動で認識し、分散対象に含める機能が必須です。

仮想サーバとディスク: オートスケールグループの主要なリソースです。共通のイメージから起動され、同じ設定と役割を持つように準備されます。

オートスケール機能(コントロールパネル/API): コントロールパネルからの直感的な設定や、API経由での設定が可能です。

オートスケール導入のポイント

オートスケールを効果的に運用するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

データベースの扱い

データベースはステートフルであり、頻繁な増減がデータ整合性に影響を与える可能性があります。そのため、DBサーバは通常、オートスケール対象外とします。別途、冗長化構成で構築し、安定性を確保しましょう。

アプリケーション設計

オートスケールに対応するためには、アプリケーションが「ステートレス」であることが望ましいです。セッション情報などをサーバに保存せず、データベースや共有ストレージに保存するように設計してください。これにより、どのサーバにリクエストが送られても正しく処理できるようになります。

課金とコスト最適化

オートスケールによりサーバが自動作成されるため、課金も自動で発生します。予期せぬ高額請求を避けるため、スケールアウトの上限台数や、スケールインのトリガーを適切に設定し、コストの上限を事前に把握しておくことが重要です。